Durch die Reorganisation von Stadt, wie die Aufgabe industrieller Flächen oder den Bau von Infrastrukturen, entstehen Konversionsflächen, die für neue urbane Aktivitäten genutzt werden können. Noch heute künden architektonisch und kulturhistorisch markante Gebäude vom Industriezeitalter und seinen einschneidenden Auswir-kungen auf das Erscheinungsbild des Dresdner Südwestens, der Wiege der Industrialisierung Dresdens. Ein identitätsstiftendes Element ist u.a. der Kühlturm des Heizkraftwerkes in unmittelbarer Nähe des Bearbeitungsgebietes.

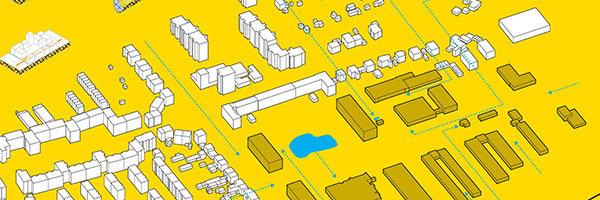

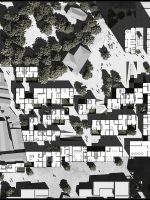

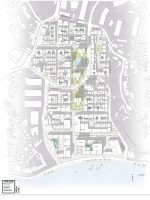

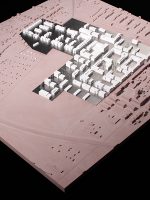

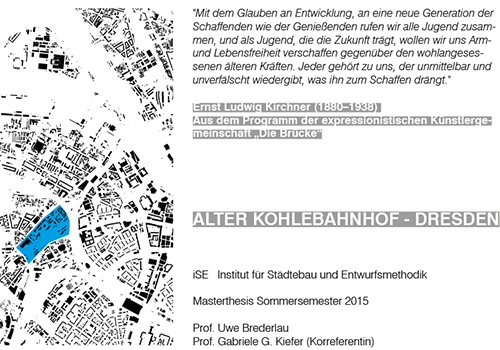

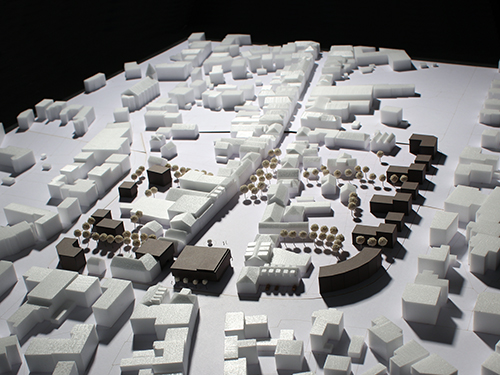

Das ca. 26 ha große Areal des alten Kohlebahnhofs befindet sich in direkter Nähe zur Innenstadt und ist geprägt durch Relikte der ehemaligen Nutzung als Bahnhof mit seinen linearen topografischen Strukturen sowie durch sein fragmentarisches Umfeld. Es besitzt ein hohes Potenzial hinsichtlich der städtebaulichen Integrationsfähigkeit von neuen Nutzungs- und Baustrukturen.

Ein wichtiges Ziel der Masteraufgabe ist u.a. die Stärkung vorhandener Potenziale durch die Verbesserung struktureller und gestalterischer Defizite. Es sollen neue räumliche Zusammenhänge und Funktionsbezüge über das ehemalige Bahnareal hinaus entwickelt werden, ebenso gilt es auch Impulse aus dem Areal in das städtische Umfeld zu übertragen. Den programmatischen Schwerpunkt bilden die Aktivitäten Wohnen und Arbeiten.

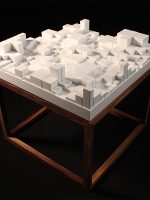

Außerhalb der etablierten traditionellen Hierarchien und Typologien sind ungewöhnliche, experimentelle Lösungen für unterschiedlichste Lebensformen und in unterschiedlichen Raumdispositionen gefragt. Das neue Quartier soll durch einen Anteil von temporären Wohnformen und neuen Raumkonzepten für Arbeiten, Produktion und Kultur ergänzt werden. Darüber hinaus ist die Integration eines Gymnasiums mit Sportflächen ein wichtiger Bestandteil des Raumprogramms.

Weitere programmatische Ebenen stimulieren eine erlebnisreiche städtische Matrix. Durch die unmittelbare Nähe zur Weißeritz und dem Weißeritzgrünzug werden hohe Ansprüche an die Freiraumgestaltung gestellt. Daher ist ebenso ein Thema der Masterthesis, das Potential dieses stadtteilverbindenden Elements auszuloten. Neben horizontalen Verdichtungsformen sind auch vertikale Gebäudetypologien vorstellbar.

Ziel ist es ein, zukunftsfähiges und lebenswertes Stadtquartier zu entwerfen, das den Ansprüchen an Urbanität ebenso wie ökologischen, ökonomischen und sozialen Anforderungen entspricht. Das neue Quartier ist in das bestehende Stadtgefüge zu integrieren und soll sich mit einer eigenständigen Identität im Bewusstsein der Stadt verankern.

Prof. Uwe Brederlau

Prof. Gabriele G. Kiefer (Korreferentin)

Ausgabe Masterthesis: 16.04.2015, in Dresden

Exkursion: 16.-17.04.2015