Exkursion Venedig, 02. – 07.11.2012

Exkursion Venedig, 02. – 07.11.2012

„Wohnquartier Glocksee“ ist das Thema für eine lebendige Wohnlandschaft in Hannover, die zentrumsnah auf dem Gelände des jetzigen üstra-Betriebshofs Glocksee entwickelt werden soll. Das Gelände wird von der Stadt Hannover in ihrem städtebaulichen Rahmenplan „HannoverCity 2020“ als Potenzialfläche ausgewiesen. Die Auseinandersetzung mit den sich ändernden Ansprüchen der Bewohner und mit der Entstehung neuer Formen des Zusammenlebens in unserer Gesellschaft ist die Voraussetzung für das Generieren innovativer urbaner Wohnkonzepte. Dazu werden Fragen nach neuen architektonischen und städtebaulichen Ordnungen, Formen, Typologien und Organisationen zu beantworten sein.

Begrenzt von Ihme und Leine liegt das Entwurfsgrundstück in einem Spannungsfeld zwischen Quartieren mit unterschiedlichen Charakteren: Der Altstadt mit den dazwischenliegenden Wohnquartieren der Calenberger Neustadt im Westen, dem Stadtteil Linden-Nord mit seinen Industriebetrieben und Arbeiterquartieren im Osten, der städtebaulichen Großform des Ihmezentrums im Süden, sowie Universitätssportanlagen und Georgengarten im Norden.

Der Entwurf wird durch aufeinander aufbauende Teilaufgaben strukturiert. Nach einer eingehenden Analyse, erfolgt der Einstieg in das städtebauliche Arbeiten durch eine abstrakte Vorübung. In einer Synthese werden alle gewonnenen Erkenntnisse im Zusammenhang als städtebaulicher Entwurf ausgearbeitet. In begleitenden Übungen werden unterschiedliche Aspekte des Städtebaus erarbeitet und diskutiert.

Auftakt des Projekts bildet die Exkursion nach Hannover, in der die Wahrnehmung von Stadtraum geschärft und die Vielschichtigkeit urbaner Räume erlebt werden soll. Wir besichtigen die Hannoveraner Stadtmodelle im Rathaus und erkunden das Entwurfsareal sowie die angrenzenden Quartiere.

Betreuung:

Prof. U. Brederlau, S. Franzke, F. Holik, S. Lubahn, J. Nestler

Abgabetermin: 22.01.2013

Nachfolgende Galerie zeigt Entwürfe von: Dinah Fray und Jelena Anna Patzelt, Till Griesemann und Lars Philip Koop, Jan Hoyer und Christian Sindt, Sulafa Isa und Paulin Sensmeier, Kristina Öhlmann und Julia Petersamer, Amir Touhidi und Dave Tkaczyk

Individuelle Reise oder Massentourismus – die Tourismusbranche ist eine der elf Kernsektoren des Übergangs zur „Grünen Wirtschaft“ [The Green Economy Report, UNEP, 2011]. In der neuen ‚Akademie für nachhaltigen Tourismus und Sprachen‘ werden der Entwurf, die Neu- und Umgestaltung von Tourismus-Konzepten und -Angeboten sowie Sprachkompetenzen vermittelt. Hierbei geht es um die Entwicklung sowohl nachhaltiger als auch soziokulturell verträglicher Urlaubsformen.

Der Campus der neuen Akademie – verortet in Venedig, dem Sehnsuchtsort vieler Touristen aus der ganzen Welt – soll dabei selbst als „best-practice“ Projekt dienen. Es gilt, die Proportionen und Struktursprache der Stadträume Venedigs aufzugreifen und neu zu interpretieren: Bei der nachhaltigen Gestaltung des Quartiers bieten sich hierbei Ansätze vom Entwurf energieeffizienter Strukturen bis hin zum intelligenten Umgang mit den sich häufenden Hochwassern. Die Studierenden der Akademie werden für die Zeit des Studiums nicht nur flüchtige Besucher (und Stadt-Konsumenten) sein, sondern Bewohner auf Zeit werden. So soll das in unmittelbarer Nähe zum Kreuzfahrtterminal Venedigs gelegene neue Campus-Quartier neue Möglichkeiten für zukünftige Formen des Lernens und des Zusammenlebens öffnen. Der Schwerpunkt Lehre soll mit hochwertigem Wohnraum verknüpft und mit Freizeitangeboten sinnvoll ergänzt werden. Das große Potenzial der Lage des Areals direkt in der Innenstadt mit dem im Westen angrenzenden Kanal soll genutzt werden, so dass mitten im historischen Kontext ein neues Areal mit eigenständiger Identität entsteht.

Nachfolgende Gallerie zeigt Entwürfe von Nina Bürgel und Agnes Kurbach, Sophia Martinez und Luisa Staudinger, Ye Jin, Roman Giltaychuk und Yingying Zong, Celine Bouchire und Victor Toutain:

Shortlisted project in the international design competition „RE-THINKING SHANGHAI 2012“ of Fabian Busse and Nico Schlapps! See also Pinkcloud, designboom, bustler, archdaily, world architecture news, … . Congratulations!

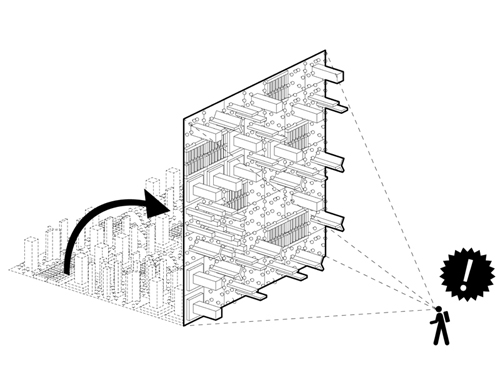

What happens if you rethink a city by flipping it from the horizontal to the vertical?

FLIP/CITY proposes a new urban identity for Shanghai as a model for the development of future cities. By questioning traditional typologies, FLIP/CITY redefines methods of organizing communities by preserving the human scale. The proposal flips the horizontal cityscape to the vertical. Footprints of Shanghai’s existing typologies, only visible by plane, embody the new face of the vertical city. By expressing distinct functions for its citizens, FLIP/CITY relates strongly to the human scale while simultaneously increasing density and green space at the urban scale. By expanding Shanghai up along the vertical plane unused urban voids will be activated. Proximity and numerous informal meeting spaces catalyze synergy and a vivid community life. FLIP/CITY is a new urban typology that answers the needs of modern Shanghai, its economy, social structures and ecological plans for the future while embracing Shanghai’s rich history and its citizens.

Vision

Imagine a city of a unique new typology that meets the needs of its inhabitants while maximizing the quality of life and work.

This typology would embrace communities and their citizens as a flexible framework which adapts to environmental and economic changes. As a reactive healing force, this city could renew weak urban zones in decline by filling voids and dead space with functioning, thriving neighborhoods. Most importantly, this new typology would have the capacity to maximize green space and solve infrastructural issues while creating an efficient, accessible circulation system for public transit.

Concept

FLIP/CITY realizes this urban typology in the context of Shanghai, a prime location for sustainable innovation at an immense scale. Shanghai faces problems incurred by high population density, heavy pollution, rapid growth, and decreasing viable land.

FLIP/CITY challenges these issues by transforming the orientation of Shanghai’s city grid. The proposal flips the cityscape from the horizontal plane to the vertical plane, thereby generating a new typology. In this model, the footprints of Shanghai’s existing typologies, only visible on maps or by plane, embody the new face of the vertical city. By literally expressing distinct functions for its citizens, FLIP/CITY relates strongly to the human scale while simultaneously increasing density and green space at the urban scale.

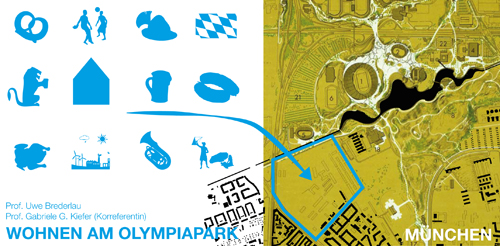

„Kompakt – Urban – Grün“ ist das Motto und gleichzeitig die implizierte Forderung einer innovativen und nachhaltigen Stadtentwicklung, da ein Ende des Wohnungsbedarfs in München langfristig nicht abzusehen ist. Für das Jahr 2030 wird ein Bevölkerungszuwachs von 150.000 Einwohnern prognostiziert.

Vor diesem Hintergrund soll ein urbanes Stadtquartier mit experimentellem Charakter entworfen werden, welches gleichermaßen dem Anspruch eines lebendigen Stadtteils mit starker Identität nachkommt sowie ökologischen, ökonomischen und sozialen Anforderungen gerecht wird. Neben horizontalen Verdichtungsformen sind auch vertikale Gebäudetypologien gefragt, die innerhalb des städtischen Kontextes identitätsstiftend sind.

Das Entwurfsareal befindet sich nordöstlich des Stadtzentrums und ist durch die äußerst prominente Lage am Olympiapark in direkter Nachbarschaft zum Olympiastadion an einer der Hauptausfallstraßen Münchens, der Dachauer Straße gekennzeichnet. Das Grundstück umfasst eine Fläche von ca. 29 ha.

Den programmatischen Schwerpunkt bildet eine intelligente und räumlich markante Ausarbeitung unterschiedlicher Wohnwelten, die außerhalb der etablierten und tradierten Muster entwickelt werden sollen. Ebenso hohe Ansprüche werden an das Freiraumkonzept gestellt. Der bestehende Olympiapark soll in das Konzept integriert und sein Potenzial ausgenutzt werden.

Korreferentin Prof. Gabriele G. Kiefer

Die nachfolgende Galerie zeigt Entwurfsergebnisse von: Lukas Besser, Dominik Deister, Ann-Kristin Seck, Sinja Stöckmann und Amelie Wüstefeld

Ein großes Potential zukünftiger Stadtenwicklung liegt im Bereich des nördlichen Ringgleises. Die Entscheidung der Braunschweiger Zeitung den derzeitigen Standort aufzugeben setzt ein Areal frei, welches aus städtebaulicher und landschaftarchitektonischer Sicht ein großes Entwicklungspotential birgt.

Auf dem Grundstück in unmittelbarer Nähe zum Nordbahnhof sollten Studierende ein neues Quartier entwickeln, das neue Möglichkeitsräume für zukünftige Formen des Zusammenlebens eröffnet und eine Weiterführung des Ringgleisausbaus und dessen Anbindung an die Stadt in besonderder Weise einbezieht.

Der Schwerpunkt Wohnen sollte dabei mit Gewerbe und Freizeitangeboten zu einem Areal mit hoher Lebensqualität und eigenständiger Identität verknüpft werden, das von der Lage am ehemaligen Ringgleis, dem neuen Grüngürtel für Erholung und Freizeit, zusätzlich profitiert.

Wir stellen unter dem Titel Wohnen am Nordbahnhof fünf unterschiedliche Entwürfsansätze vor, die die ortsspezifischen Potentiale auf unterschiedliche Arten ausloten ein breites Spektrum zukünftiger Entwicklungsszenarien dieses Stadtquartiers aufzeigen.

Die nachfolgende Galerie zeigt Ausschnitte der Entwürfe von: Anna Wietfield, Janina Lyszio und Elgün Hülya

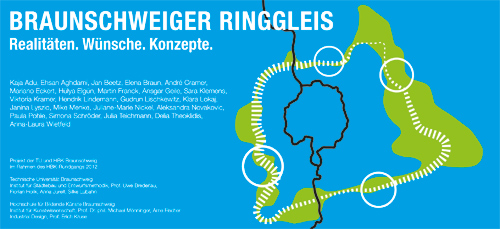

Entwurf von Martin Franck, Hendrik Lindemann und Simona Schröder im Rahmen der Ausstellung „Braunschweiger Ringgleis : Realitäten. Wünsche. Konzepte.“

„Einmalig in ganz Europa ist Braunschweig nicht nur von einem Verkehrsring für Automobile sondern auch von einem zweiten geschlossenen Ring, einer umlaufenden Gleisstrasse, umgeben. Da jedoch in manchen Abschnitten bereits seit mehreren Jahrzehnten kein Zugverkehr mehr herrscht, entstand unter Anregung der Bürger und deren großem Engagement die Idee der Umnutzung des Ringgleises zu einem den Stadtkern umschließenden Naherholunsgebiet mit Fuß- und Radweg. Das Ziel ist die komplette Erschließung und Reaktivierung des ehemaligen Ringgleises auf einer geschlossenen Strecke von 19,2 km um die Braunschweiger Innenstadt.

Im Zusammenhang mit dem Projekt „Soziale Stadt im Westlichen Ringgebiet“ 2001 wurden die ersten Abschnitte der Umnutzung der Gleisanlagen durch Bürgerengagement ab 2003 verwirklicht. Die Schnittstelle des Ringgleises mit der Hugo-Luther-Straße ist der repräsentative Startpunkt des Ringgleisabschnitts West in Interaktion mit dem den Westbahnhof umgebenden Areal(ab 2007 realisiert) und den geplanten, an den Bereich anschließenden Interaktionen wie der Zeitschiene, einem Jugendplatz, einem Interkultureller Garten und ein Mehrgenerationenpark. Die hohe Bürgerbeteiligung und die bemerkenswerte Anzahl an Initiativen, Vereinen und Institutionen beweist das große Interesse an der Umsetzung des Ringgleises sowie daran anschließende Um- und Neunutzungsideen. Ein gemeinsamer Ort der Zusammenkunft und des Austausches der einzelnen Akteure fehlt jedoch.

Es bedarf einer Kommunikationplattform zwischen Stadt und Akteuren um eine Identifikation der Bürger mit dem Projekt Ringgleis zu erreichen. Es muss einen Ort, ein Zentrum am Ringgleis geben, an dem neue Ideen entwickelt, diskutiert und ausgestellt werden können. Die Konzepte und Visionen sollten nicht allein über die Zeitung und das Internet, sondern an einem zentralen Treffpunkt kommuniziert und publiziert werden, um neues Interesse zu wecken und das Engagement der Bürger noch zu verstärken.

Das ,Forum Ringgleis‘ stellt nicht allein den repräsentativen Startpunkt für das sich um die gesamte Stadt Braunschweig entwickelnde Ringgleis dar, sondern bildet zugleich eine neue Mitte, einen Quartiersplatz für das westliche Ringgebiet aus. Im folgenden möchte wir Ihnen unseren andauernden Arbeitsprozess der Idee eines ‚Forum Ringgleis‘ von der Analyse des Quartiers, über Modellstudien bis zur architektonischen Interpretation und Ausformulierung von Nutzungsbeispielen darlegen.“ (Erläuterungstext der Entwurfsverfasser)

Download Flyer zur Ausstellung im Rahmen des HBK-Rundgangs 2012

Kooperationsprojekt der TU und HBK Braunschweig

Institut für Städtebau und Entwurfsmethodik, Institut für Kunstwissenschaft, Industrial Design

Ausstellung vom 10. bis 15.07.2012 (Eröffnung 10.07.2012, 17.00Uhr) in der „Fliegerhalle“ am Westbahnhof (zu Fuß von der HBK über das Ringgleis erreichbar, keine Parkplätze für Pkw‘s vorhanden!)

Öffnungszeiten: täglich 14 – 20Uhr

Ringsum Braunschweig waren im 19. Jahrhundert große Industriebetriebe durch ein 17km langes „Ringgleis“ verbunden. Um diese Perlenkette der einstigen Braunschweiger Industriekultur wiederzubeleben, machen Studierende der HBK (Industriedesign, Kunstwissenschaften) und der TU (Institut für Städtebau und Entwurfsmethodik) Vorschläge für künstlerische und urbanistische Interventionen. Sie entwickeln Konzepte für einen Industrie-Lehrpfad, für öffentliche Freiräume mit situativen Nutzungen sowie für neue Stadtquartiere. Die Gestaltungsvorschläge reichen von Open-Air-Kinos bis zum Urban Gardening, von mobilen Ausstellungsgebäuden bis hin zu Entwürfen für einprägsame Landmarken und Arbeiten der „site specific art“.

Mit Projekten von: Kaja Adu, Ehsan Aghdami, Jan Beetz, Elena Braun, André Cramer, Mariano Eckert, Hülya Elgün, Martin Franck, Ansgar Geile, Sara Klemens,Viktoria Kramer, Hendrik Lindemann, Gudrun Lischkewitz, Klara Lokaj, Janina Lyszio, Mike Menke, Juliane-Marie Nickel, Aleksandra Novakovic, Paula Pohle, Simona Schröder, Julia Teichmann, Delia Theoklidis, Anna-Laura Wietfeld

Vielen Dank für die Projektinitiative und Unterstützung der Stadt Braunschweig!

///// Little Venice

Martin Labitzke

Der Entwurfsverfasser schreibt hierzu

… „Barrios Bajos ( Valdivia ) wurde in seiner älteren aber auch jüngeren Geschichte des Öfteren von Erdbeben und somit auch von starken Überflutungen betroffen war, die aber auch von starken Niederschlägen in den Wintermonaten herrühren, bestand die Idee eine großräumliche Intervention innerhalb des Stadtteils zu unternehmen. Diese Intervention hat die Absicht, die Problematik der Überflutung zu mindern – ein Kanal entlang der gefährdeten Überflutungszonen bis zur Uferkante wird gelegt. Größere Becken dienen dabei als Hauptauffang und räumlicher Abschluss des Kanals, der einen Tiefgang von 4m hat ( bei „normalem“ Wasserstand ). Auf dem Kanal ist das Befahren nur von kleineren Schnellbooten / Wassertaxen möglich. Da große Bereiche von Barios Bajos topographisch tiefer liegen, hat das angestaute Wasser kaum eine Möglichkeit schnell abzufließen, demzufolge dient der Kanal u.a. als Abfluss für das Hochwasser. Neben der rein funktionalen Betrachtungsweise des Kanals soll er dem Stadtteil eine neue Identität verleihen und neue Ökonomien ermöglichen. Hierbei spielt zum einen die bereits erwähnte Abhängigkeit von benachbarten Stadtteilen eine Rolle ( Arbeit, Konsum etc. ) und zum andern, wie das große Erdbeben von 1960 zeigte, den Charakter von Barios Bajos verwandelt hat. Der Kanal kann dem Ort wieder besondere Eigenschaften zurückgeben, wie der Transportweg auf dem Wasser, Promenaden entlang des Wassers und die ökonomische Ausnutzung des Kanals durch z.B. Gastronomien – in gewisser Weise dienen die Wasserstraßen von Venedig als atmosphärisches Vorbild.

Organisation / Struktur

Durch die Problematik der Hochwassersituation werden stark gefährdete Gebiete auf weniger gefährdete umgesiedelt. Dabei werden die Zonen, die abgebaut werden, in den ersten Generationen nicht neu besiedelt, sondern erst dann, wenn die zu besiedelnde Gebiete voll gesättigt sind. Des weiteren werden Gebäude entwickelt, die die Charakteristik von Mehr- bzw. flexible Nutzungen beinhalten. Dabei soll der Gedanke des momentanen kostengünstigen und zum Selbstbauprinzip ( Informelles Bauen ) berücksichtigt werden. Die Dualität, Pluralität und Dichte an Nutzungen innerhalb des Untersuchungsgebietes erlaubt es Wege zu verkürzen. Die Erreichbarkeit wird demzufolge erleichtert und aufgrund der verkürzten Wege werden folglich Ressourcen und somit auch die Umwelt geschont. Die Pluralität, Flexibilität und Leerräume sind Ausdruck einer offenen Stadt / Struktur, die sich möglichen Veränderungen anpassen kann. Trotz geplanter Strukturen sollen diese möglichst porös und offen sein um Entscheidungsfreiheiten des einzelnen Individuums zu gewährleisten. Der soziale Gemeinschaftsgedanke spielt hierbei eine wesentliche Rolle. Dabei spielen öffentliche Räume und Freizeitangebote ( Sportanlagen ) eine erhebliche Rolle, die momentan leider nur im geringen Maße vorhanden sind. Diese müssen, neben teilweise mangelnden medizinischen Versorgung dementsprechend geschaffen werden. Grünflächen sollen wieder für die Allgemeinheit freigelegt werden um das Allgemeinwohl innerhalb des Stadtgebietes zu steigern. Freigelegte Grundstücke können als temporäre Gärten oder kleine Ackerflächen für den Eigenbedarf angelegt werden. Das Großgrundstück am südöstlichsten Rand des eingeengten Untersuchungsgebietes dient dabei sogar als kommerziell genutzte Agrarfläche. Barios Bajos soll unabhängiger durch die Schaffung neuer Ökönomien werden.“ …

/////Exkursion München, 18.-19.04.2012

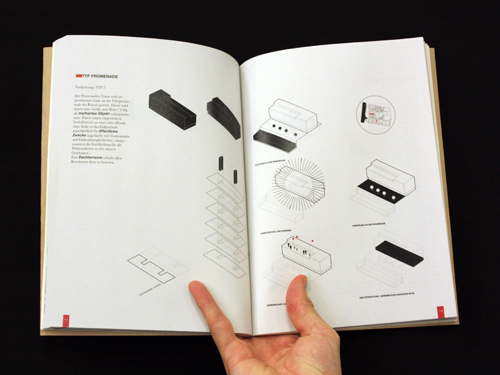

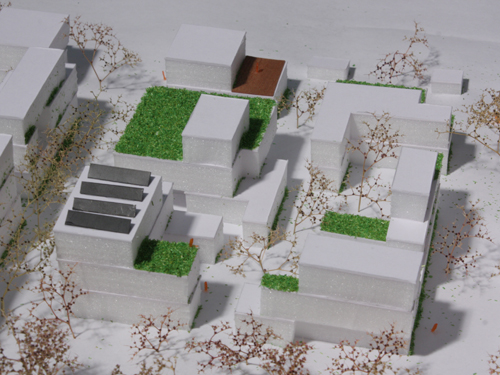

Bahnhofsquartier Bremen

„Bremen! Lebenswert – urban – vernetzt“ ist Bremens städtebauliches Leitbild für das Jahr 2020. Unter diesem Motto betreibt die Hansestadt eine aktive Stadtentwicklungspolitik. Sichtbar wird das in der Gestaltung neuer Quartiere wie der 300 ha großen Überseestadt, in der Erneuerung bestehender Großwohnsiedlungen wie Osterholz-Tenever bis hin zu einer Neupositionierung der City im Zuge eines Innenstadtkonzepts.

In direkter Nähe zum Hauptbahnhof befindet sich eines der letzten innenstadtnahen Entwicklungsareale, welches durch Umstrukturierungsmaßnahmen des Güterverkehrs freigesetzt wurde. Das 23 ha große, westlich des Hauptbahnhofs gelegene Diplomareal wird durch die Bahntrassen im Norden und durch die Hochstraße im Süden vom Stadtkorpus isoliert und erfährt dadurch seine Prägung als Transitraum. Die Bahnhofsvorstadt ist dabei ein Ort der Gegensätze und der sozialen als auch ökonomischen Probleme. Gleichzeitig stellt dieser Raum einen wichtigen Zugang zur Innenstadt dar.

Ziel ist es also ein zukunftsfähiges und lebenswertes Stadtquartier zu entwickeln, das den Ansprüchen nach einem urbanen Stadtkörper als auch ökologischen, ökonomischen und sozialen Anforderungen gerecht wird. Das Quartier ist in das bestehende Stadtgefüge zu integrieren und soll sich mit einer eigenen Identität im Bewusstsein der Stadt verankern.

Erste Impulse wurden bereits durch Zwischennutzungen im Bereich der Kreativwirtschaft gesetzt. Aktuell arbeiten hier über 100 Künstler in etwa 60 Ateliers. 2011 wurde in dem Zentrum für freischaffende Künstler/innen bereits der 7. Bremer Kunstfrühling durchgeführt.

Vor diesem Hintergrund soll ein neues Stadtquartier entwickelt werden, das im Schwerpunkt für Künstler und Kulturschaffende geeigneten Lebens- und Arbeitsraum zur Verfügung stellt. Hochwertige Arbeitsplätze im Bereich der Kultur- und Kreativwirtschaft sowie innovativer Wohnraum können von der zentralen Lage und der von Transit geprägten Charakteristik des Ortes profitieren. Vorhandene Impulse wie die Konzepte der „ZwischenZeitZentrale“ oder der „Bremer Kunstfrühling“ sollen dabei aufgenommen und in diesem von Transit geprägten Stadtgefüge weiterentwickelt werden.

Korreferent Prof. Rolf Schuster

Wohnquartier Prenzlauer Berg

Unter dem Titel „Niemandsland“ beschäftigen wir uns mit einem Areal in Berlin, das durch die Lage am ehemaligen Grenzverlauf und in unmittelbarer Nähe zum ehemaligen Botschaftsviertel der DDR gekennzeichnet ist. Hier sollen innovative und flexible Konzepte für die Hauptstadt gefunden werden, die neue Formen des Zusammenlebens in unserer Gesellschaft berücksichtigen und den sich ändernden Ansprüchen der Bewohner gerecht werden, wobei der programmatische Schwerpunkt auf dem Thema Wohnen liegt. Gleichzeitig soll die Auseinandersetzung mit historischen Versatzstücken der Stadt in den Entwurf einfließen.

Auftakt des Projekts bildet die Exkursion nach Berlin, in der die Wahrnehmung von Stadtraum geschärft und die Vielschichtigkeit urbaner Räume erlebt werden soll. Wir besichtigen die Berliner Stadtmodelle in der Senatsverwaltung und erkunden das Entwurfsareal.

Der Entwurf wird durch aufeinander aufbauende Teilaufgaben strukturiert. Nach einer eingehenden Analyse, erfolgt der Einstieg in das städtebauliche Arbeiten durch eine abstrakten Vorübung. In einer Synthese werden alle gewonnenen Erkenntnisse im Zusammenhang als städtebaulicher Entwurf ausgearbeitet.

In begleitenden Übungen werden unterschiedliche Aspekte des Städtebaus erarbeitet und diskutiert.

Ergebnisse von Tobias Leunig + Simon Krauß, Jan Kuchcinski + Fin Morten Ohlsen, Laura Freiling + Larissa Geilen, Ann-Kristin Seck + Amelie Wüstefeld

Ferienentwurf, Rückzug in die Innenstadt

Wohnen in der Stadt, mit kurzen Wegen und privatem Freiraum – die Nachfrage nach Wohntypologien, die die Vorzüge des innerstädtischen Wohnens (Versorgung, kurze Wege, Soziale Interaktion, Service) mit den Vorzügen des Wohnens in der Vorstadt (Individualität, Privatsphäre, Raum, Unabhängigkeit) verbinden nimmt zu. Der Umkehr des Trends zur Zersiedelung der Landschaft zurück in die Stadt steht jedoch oft ein Mangel an entsprechenden Angeboten entgegen.

Im Hinblick auf die Notwendigkeit zur Einsparung von Ressourcen, vor allem der Energie, aber auch der Zeit, des Flächenverbrauchs und deren Versiegelung, ist die Schaffung von innerstädtischen Wohnformen die gegenwärtige Aufgabe, die sich den Städten stellt.

Ressourcenschonendes Bauen ist ein Bauen von offenen Räumen: Die Anforderungen an Stadt- und Wohnräume sind sehr unterschiedlich und Veränderungen unterworfen. Hierfür gilt es offene und anpassbare Typologien in verdichteter Form im städtischen Kontext zu entwickeln, deren Flexibilität sich ändernden Nutzungsanforderungen (Größenzuschnitt, Art der Nutzung) gerecht wird. Es ist ein innovativer und einprägsamer Ort zu schaffen, an dem experimentell neue Baustrukturen auslotet werden.

Ort des Entwurfs ist ein zentrumsnahes Areal in Hannover, das sich mit dem aktuellen städtebaulichen Rahmenplan Hannover City 2020+ die Stärkung des innerstädtischen Wohnens zum Ziel gesetzt hat.

Die nachfolgende Galerie zeigt Entwurfsergebnisse von: Kerstin Osterwaldt, Sinja Stöckmann und Fatjona Muca