Die Hauptstadt der Europäischen Union ist mit einer Reihe schwieriger sozialer, ökologischer und wirtschaftlicher Herausforderungen konfrontiert. Zwar haben die EU-Institutionen die Wirtschaftsstruktur Brüssels tiefgreifend geprägt, doch daran nimmt längst nicht jeder teil. Die Arbeitslosigkeit in Brüssel erreicht mit über 23% einen Rekordwert in Belgien. Das Gefälle zwischen Arm und Reich wächst, die Kriminalität steigt. Hinzu kommt das starke Bevölkerungswachstum, 70.000 Wohnungen sollen in den nächsten Jahren entstehen. Darüber hinaus versucht die Region ihre Treibhausgas-Emissionen durch Ökologisierung der Mobilität und Stadtentwicklung zu reduzieren.

Brüssel stellt sich damit tiefgreifenden Fragen: Was ist eine nachhaltige Metropole? Wie können sich Metropolen eine nachhaltige Zukunft sichern? Wie kann eine Metropolregion nachhaltig mit Energie versorgt werden? Wie wird Brüssel im Jahr 2040 aussehen, wenn das demografische Wachstum weiter ansteigt? Ist es aufgrund der Dichte an Personen und Aktivitäten geradezu utopisch, überhaupt von einer „nachhaltigen“ Metropole zu sprechen?

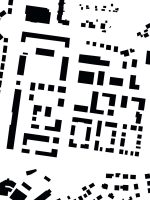

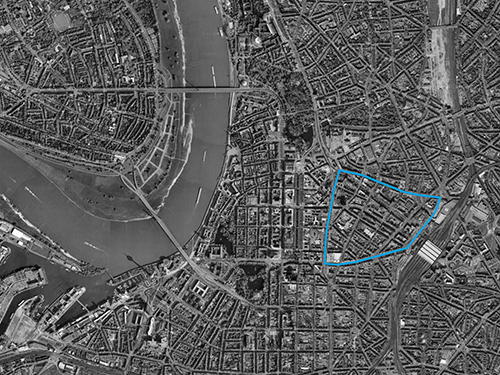

All diese Herausforderungen kulminieren besonders in der Kanalzone Brüssels. Hier schwindet der städtische Zusammenhalt am meisten und dieser Bereich birgt besonders großes Potential einen Transfomationsprozess einzuleiten. Einen Teilbereich der Kanalzone stellt das zu bearbeitende Areal dar. Hierfür sollen Strategien zur Integration dieses Gebietes in den städtischen Kontext entwickelt werden, die dem Anspruch eines lebendigen Stadtteils nachkommen sowie den zukünftigen ökologischen, ökonomischen und sozialen Anforderungen gerecht werden.

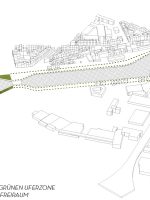

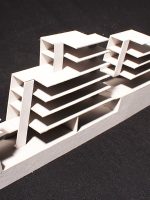

Den programmatischen Schwerpunkt bildet dabei die Transformation vorhandener industrieller Anlagen und die Integration innovativer Wohn- und Arbeitsformen. Durch die unmittelbare Nähe zum Kanal Charleroi-Brüssel und dem damit für Quartier und der Stadt gegebenen Entwicklungspotential werden hohe Ansprüche an Städtebau und Freiraum gestellt. Das Potential dieses stadtteilverbindenden Elements auszuloten, ist dabei ebenso Thema der Diplomarbeit. Neben horizontalen Verdichtungsformen sind auch vertikale Gebäudetypologien vorstellbar.

Korreferentin Prof. Gabriele G. Kiefer

„Eine sukzessive Entwicklungsstrategie für Anderlecht“, Jan Müller

Jan Müller

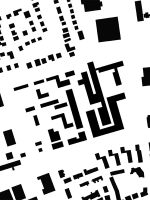

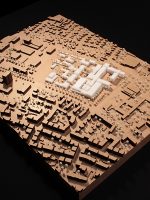

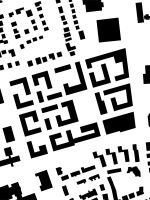

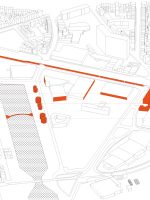

Jan Müller beschreibt seine Strategie wie folgt: „[…] Der Mangel an Einrichtungen öffentlichen, gemeinschaftlichen oder kulturellen Charakters in den benachbarten Wohnvierteln erfordert neue belebte Anlaufspunkte, die im Kontext der Kanalzone identitätsstiftend für Anderlecht sein können. […] In der ersten Phase sollen durch ein partizipatives Vorgehen neue, vorerst temporäre, Konzepte entwickelt werden für verschiedene Fassadenumnutzungen, die primär bei Anwohnern aus der Umgebung ein Interesse wecken und mehr Dynamik in dem Areal bewirken. […] In der zweiten Phase bietet es sich an, signifikativen leerstehenden Bestand mit neuen öffentlichen Nutzungen zu versehen, die als Attraktoren für die umliegenden Viertel gelten und somit zu einer Belebung des ganzen Areals führen.

[…] Basierend auf der vorangehenden Phase und der verbindenden Achse der drei reaktivierten Bestandsgebäude sowie unter Berücksichtigung vorhandener Raumkanten erfolgt eine neue Strukturierung des Areals. Das Gebiet südöstlich des Kanals bietet eine heterogene Baustruktur mit vielfältigen Funktionen im Erdgeschoss (Geschäfte, Dienstleistungen, Gastronomie, Büros, öffentliche Einrichtungen sowie flexible Bereiche mit temporären Nutzungen) und Wohnen in der Hochparterre. Die Wohnkonzepte unterscheiden sich an Größe und bieten sowohl Familien und Wohngemeinschaften als auch Einpersonenhaushalten eine neue Unterkunft. […]“